Le système d’élevage français : un modèle à faire reconnaître dans le monde

La huitième édition de la conférence Grand angle viande organisée par l’Idèle s’est tenue le 9 novembre. L’occasion de braquer les projecteurs sur le modèle d’élevage français dont les atouts mériteraient, selon les experts, d’être davantage promus, y compris à l’international.

Les organisations professionnelles d’élevage françaises s’impliquent de façon croissante dans les organisations internationales, notamment via les plateformes LEAP et GASL de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture). Elles ont pour objet de définir des actions de recherche et de réflexion et d’émettre des propositions d’actions collectives en vue de répondre aux objectifs définis par l’ONU (Organisation des Nations unies) en termes de souveraineté alimentaire, de préservation de l’environnement, et d’adaptation au changement climatique… « Mais force est de constater que les groupes de travail élaborent leurs analyses en s’appuyant sur une typologie de l’élevage mondial qui ne permet pas de rendre compte de l’élevage herbivore français », explique Michèle Boudoin, présidente de la Fédération nationale ovine (FNO) et du groupe ovin au Copa-Cogeca. Ainsi, seuls 30 % des élevages français pourraient entrer dans l’un des quatre grands types de systèmes d’élevages isolés par la FAO, à savoir : des petites exploitations mixtes diversifiées avec autoconsommation ; des systèmes intensifs avec beaucoup de salariés ; des systèmes d’élevage à l’herbe avec des degrés d’intensivité très variés ; des systèmes pastoraux voire nomades.

Faire savoir nos savoir-faire

Quid des 70 % restants qui pourtant ne manquent pas d’atouts en matière de résilience, comme le suggère Eva Groshens de l’Idèle : « La majorité des systèmes d’élevage ruminant français sont en effet des systèmes de type fourrager reposant sur une main-d’œuvre familiale et une bonne autonomie fourragère, intégrés aux marchés national et international et de taille moyenne ». De fait, la nomenclature écarte un bon nombre d’exploitations d’élevage européennes et françaises.

La Confédération nationale de l’élevage (CNE) a donc décidé de s’emparer de la question en étayant les caractéristiques fondamentales de l’élevage ruminant français et le distinguer du modèle d’élevage intensif afin de positionner ce modèle par rapport aux grands enjeux de développement durable définis par l’ONU.

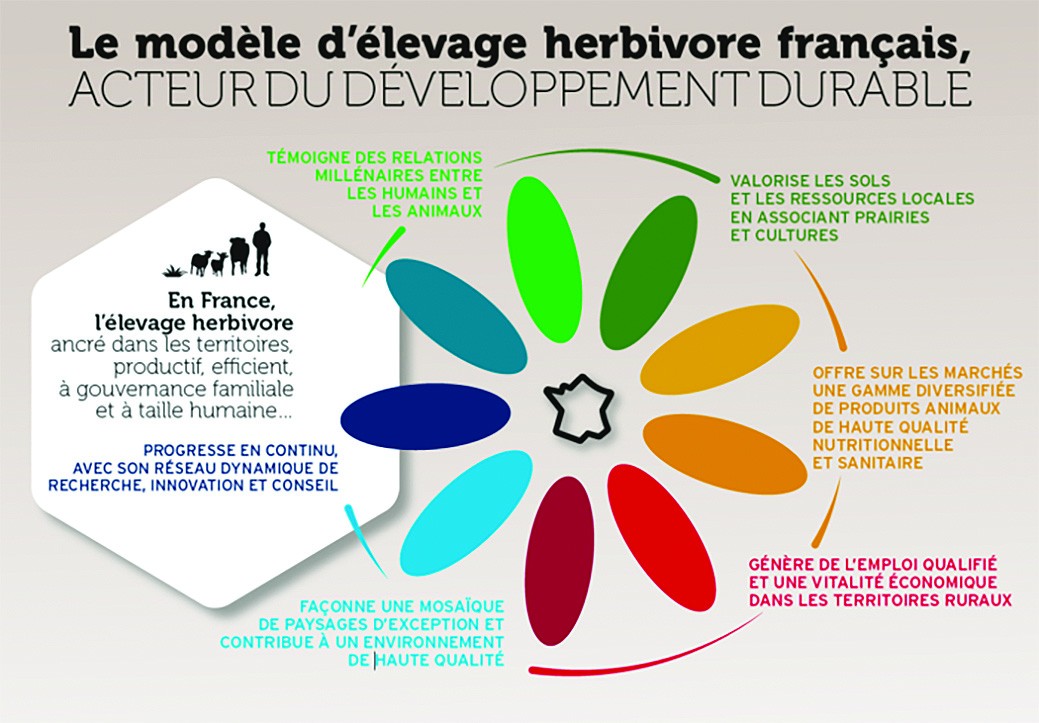

Le travail mené par la Confédération nationale de l’élevage avec l’appui de l’Institut de l’élevage a permis de proposer un document de communication synthétique mettant en avant une description partagée du modèle d’élevage herbivore français. © CNE

Le travail mené par la Confédération nationale de l’élevage avec l’appui de l’Institut de l’élevage a permis de proposer un document de communication synthétique mettant en avant une description partagée du modèle d’élevage herbivore français. © CNE

Une marguerite à essaimer

« Les éleveurs sont aujourd’hui au cœur de la prise de conscience des enjeux autour du dérèglement climatique car ils le vivent au quotidien. Ils s’adaptent, font preuve de résilience pour garantir la souveraineté alimentaire, la durabilité de leur écosystème et faire bénéficier à l’ensemble de la population des aménités positives liées à leur activité », estime Michèle Boudoin. Si la diversité des systèmes d’élevage français, entre les filières et au sein d’une même filière, est régulièrement mise en avant par le corps scientifique comme par les professionnels de l’élevage, il convenait de l’étayer par des éléments objectifs. Accompagnés par l’Idèle, la CNE, les représentants des associations spécialisées (FNB, FNEC, FNO, FNPL) et les interprofessions (Interbev, Cniel) ont donc planché sur un modèle commun. Dix points majeurs ont ainsi été isolés qui se déploient sous la forme imagée d’une marguerite. Le modèle d’élevage herbivore français a ainsi pu être défini comme ancré dans les territoires, productif, efficient, à gouvernance familiale et à taille humaine. Il témoigne des relations millénaires entre les humains et les animaux ; valorise les sols et les ressources locales en associant prairies et cultures ; offre sur les marchés une gamme diversifiée de produits animaux de haute qualité nutritionnelle et sanitaire. Il génère par ailleurs de l’emploi et une vitalité économique dans les territoires ruraux ; façonne une mosaïque de paysages d’exception et contribue à un environnement de haute qualité. Enfin, il progresse en continu avec son réseau dynamique de recherche, d’innovation et de conseil. Autant de caractéristiques qui méritent aujourd’hui d’être mis en avant auprès de la FAO. Les responsables professionnels agricoles espèrent que la présidence française de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2022 sera l’occasion d’avancer sur ces sujets.